Первоначальное предназначение Лейб-гвардии Казачьего полка, чье 250-летие отмечается в этом году, сводилось к сопровождению и охране коронованной особы, но довольно-таки быстро получило дополнительные опции.

Уже при императоре Павле I, большом выдумщике и новаторе, во многом церемониальная, можно сказать, «паркетная» роль лейб-казаков была несколько пересмотрена: их отправили повоевать.

Во-первых, исключительно придворное существование для природных бойцов противоестественно. Во-вторых, квалифицированные военные кадры России не были лишними во все времена.

Лейб-гвардейцам совсем недурно было периодически совершенствовать свои навыки в условиях фронта. Ведь императорская охрана должна находиться в тонусе.

Первый поход комом

Впрочем, при Павле I состоялась единственная попытка включить казачью гвардию в военную экспедицию. И не самая удачная.

В 1799 году 60 лейб-казаков входили в корпус русского генерала саксонского происхождения Ивана Германа фон Ферзена. Это был десант в Голландию. Герман – опытный, что называется, с репутацией, командир ограниченного контингента войск империи, также был отличным картографом.

И к истории казачества он имел определенное отношение. Во всяком случае, генерал был одним из создателей Кавказской укрепленной линии. А еще по приказу Екатерины II именно Герман составил карту земель Войска Донского.

Но в Голландии все пошло наперекосяк. Нарушилась коммуникация с союзниками-англичанами. Многие русские десантники были перебиты, генерал Герман вместе со своим штабом попал во французский плен. Оттуда он вернулся в Россию только через несколько лет с совершенно подорванным здоровьем и вскоре умер.

Итоги голландской экспедиции выглядели тем печальней, что проходила она параллельно с триумфальным итальянским походом Александра Суворова.

В Голландию русские казаки еще вернулись, но чуть позже, в 1813 году. И с треском вышибли оттуда французов. Правда, были это другие подразделения, не лейб-казаки.

Тем не менее в Заграничном походе 1813–1814 годов гвардейский казачий полк участвовал и вписал в свой актив мастерские действия в Битве народов под Лейпцигом.

Если бы в послужном списке Лейб-гвардии Казачьего полка фигурировал бы один только этот успех, подразделение уже можно было бы считать легендой русской армии. По счастью, лейб-казаки отличились не только под Лейпцигом.

Начало европейской славы

«Первое военное отличие было оказано Лейб-гвардии Казачьим полком в кампании 1805 года, когда полк этот, вместе с другими гвардейскими войсками, под начальством великого князя Константина Павловича, находился в армии Кутузова», – сообщает «Очерк столетней службы полков лейб-гвардии Казачьего и Атаманского» 1875 года издания.

Череда антинаполеоновских войн, локальных и глобальных военных конфликтов стала звездным часом лейб-казаков. В начале XIX века гвардейцам из императорского конвоя было чем заняться на самых разных участках пылающего континента.

Противник нам противостоял сильный и изощренный, тягаться с ним – то еще испытание на прочность. Лейб-казаки его выдержали с честью. Причем нередко выручали соратников в кризисные моменты, в ситуациях, казалось бы, безвыходных.

В битве «трех императоров» при Аустерлице в 1805 году, откровенно провальной для антинаполеоновской коалиции, лейб-казаки крепко подсобили группировке под командованием князя Петра Багратиона. А затем и прикрыли отход нашей пехоты и артиллерии, сохранив жизни тысячам бойцов и горы вооружения для армии.

В 1807 году в сражениях при Гуттштадте, Гейльсберге, Фридланде (все – Восточная Пруссия) казаки-гвардейцы заслужили, как отмечал все тот же «Очерк столетней службы…», «славу неутомимых разведчиков и охранителей других войск, которую утвердили за собой впоследствии, и тем получили общую европейскую известность».

Русско-шведская война 1808–1809 годов, итогом которой стал переход Финляндии во владение российской короны, уже была безо всяких оговорок успешной кампанией для Лейб-гвардии Казачьего полка и его командира генерал-майора Василия Орлова-Денисова. Взятие казаками Гельсингфорса (Хельсинки) – украшение этой войны и почетная страница в истории полка.

Тем не менее следует честно признать, что период с 1805 до 1812 года был крайне сложным. Все заинтересованные народы (и русские в первую очередь) только учились противостоять Наполеону и его «сборной Европы по прикладному военному многоборью».

Это теперь-то мы знаем, что звонкие победы нашего оружия были не за горами, а лейб-казаки очень скоро станут олицетворением воинской доблести, причем в международном масштабе. А в начале Отечественной войны 1812 года нашим предкам приходилось обходиться без этой информации из будущего. Надеялись только на Господа и на силу русского оружия.

«В сражениях под Витебском, Смоленском, Валутиной горой, Бородиным, Тарушиным, Малоярославцем, Можайском, Вязьмой, Красным и во многих других и в бесчисленном множестве арьергардных дел – всегда с одинаковым успехом работали пики и сабли лейб-казаков», – отмечалось в «Очерке столетней службы полков лейб-гвардии Казачьего и Атаманского».

Прикрывать отступающую армию – дело важное, хотя тяжелое и крайне неприятное. Куда почетней находиться впереди наступающих войск. Такой момент настал, когда безобразничавший полгода в России Наполеон повернул восвояси.

Пришло время менять специфику действий:

«При наступлении же русской армии лейб-казаки были в головных колоннах авангарда».

Гнали супостатов до самого Парижа, где и вбили осиновый кол в логово непомерных агрессивных французских амбиций.

Подвиг «тучи пыльной»

Зарубежный поход армии 1813–1814 года – апогей славы Лейб-казачьего полка. Понятно, и после него бывали славные походы и большие победы, но в этом случае произошло событие, значение которого и захочешь переоценить, а не получится.

Мы же помним, что изначальной и главнейшей из задач этого элитного подразделения была охрана императора. А Александр I, прозванный отечественной историографией Благословенным, отправился в самую гущу событий. До XIX века еще долетали веяния рыцарско-богатырской старины, когда национальные лидеры норовили возглавить свои войска, вдохновить бойцов примером и личным присутствием.

Отвечать же за безопасность русского царя должны были лейб-гвардейцы. Это их основная функциональная обязанность, если угодно. В грандиозном сражении под Лейпцигом, которое вошло в историю под названием «Битва народов», император Александр I оказался в чрезвычайно опасной ситуации.

4 (16) октября 1813 года тяжелая французская кавалерия на одном из участков смяла противостоящие ей коалиционные войска и при удачном раскладе могла добраться до ставки русского царя. Но в расстановку сил вмешались казаки из лейб-гвардейского полка. Они уступали в численности, но превосходили врага в смелости и профессионализме.

Вот как описывали ошеломительный удар гвардейского полка историки XIX века:

«Лейб-казаки со страшной силой врезались во фланг неприятеля. Неожиданность и сила удара были громадны, и дали блестящий результат. Огромные массы неприятельской кавалерии заколебались, сразу остановились; объятая страхом французская кавалерия повернула назад на стоявшую за ней пехоту… Успех общей атаки был полный».

300 донских и 100 черноморских казаков заставили смутиться, запаниковать и побежать 10-тысячную группировку Бонапарта. Самозванный французский император и диктатор континентального масштаба был вне себя от ярости и разочарования.

Подвиг лейб-казаков в Битве народов был воспет многими поэтами, маститыми и самодеятельными, попал в эпос. Например, вот описание эпизода из Битвы под Лейпцигом, обозначенное как старинная казачья песня в «Учебнике для молодых лейб-казаков» 1898 года выпуска:

«Не успел Он, Александр-царь, слова вымолвить –

Как с востока показалась туча пыльная,

А в той туче светят копьями казаченьки:

Приклонили конями дротики на левое ушко,

Загикали, закричали – на удар пошли!».

А концовка такая:

«Приезжает после эдакой победушки

Александр-царь в свои полки казачьи

И приветствует всех ласково и радостно!».

Былинный слог и вполне объяснимая императорская радость.

Казачьи пики и шашки не просто спасли Александра I от смерти или бесчестья плена, но подняли на вершину всемирной славы. Еще поди разберись, что из всего этого важнее для русского самодержца.

Эхо Зарубежного похода

Позднее император Николай I, в память о беспрецедентном лейпцигском подвиге, повелел лейб-казакам отмечать свой полковой праздник в день «Битвы народов», 4 (16) октября.

Из Европы казачья лейб-гвардия возвращалась знаменитой. Победили Наполеона, принудили французов и прочих примкнувших к ним злодеев к миру, помогли государю перекроить карту континента.

Шутка ли, когда русский император Александр I Благословенный въезжал в покоренный Париж, сопровождал его почетный казачий конвой во главе с кавалером многих орденов графом Орловым-Денисовым.

Русские казаки стали частью историй и легенд европейских городов. В некоторых случаях между словами «казак» и «русский» просто ставился знак равенства. Стиль казачьей жизни – это же шило, которое в мешке не утаишь. Он стал частью европейской моды, образа, если и не мыслей (это слишком сложно для европейцев), то быта.

Дома лейб-казаков ждали заслуженные почет и уважение. Причем времена тогда были не такие скоростные, как теперь, многие вещи делались неспешно, поступательно. Но если уж награда была заслужена, так ее вручали непременно, рано или поздно.

Скажем, только через 5 лет после того, как Наполеон ретировался из России, и через 3 года после звонкого завершения Зарубежного похода, в марте 1817 года, Лейб-казачьему полку были пожалованы георгиевские штандарты:

—

За отличие при поражении изгнании неприятеля из пределов России в 1812 году.

—

За подвиг, оказанный при сражении при Лейпциге 4 октября 1813 года.

Высочайшая грамота на эти штандарты была вручена полку в марте 1826 года.

Битые турки, усмиренные поляки и путь в изгнание

Вернувшись из Европы, лейб-казаки сосредоточились на внутренней службе без малого на полтора десятка лет – до 1828 года.

С 1826 года полк состоял из шести донских эскадронов (плюс один черноморский). Но есть нюанс. В мирное время три эскадрона находились в Санкт-Петербурге при императоре, а еще три несли службу дома – на Дону.

Мир этот очень оказался не таким уж продолжительным. В 1828 году лейб-казаки вскочили по коням и отправились воевать с турками. Два эскадрона входили в состав русского осадного корпуса под Варной. В Санкт-Петербург гвардейцы вернулись в 1830 году.

Следующий раз с турками лейб-казаки пересеклись в 1877 году. Наш портал уже рассказывал, что отправка в этот поход связана с легендой о даровании подразделению императором Александром II полкового марша, известного нам и сегодня как «марш Мендельсона». В этой кампании, помимо прочих задач, казаки осуществляли охрану главнокомандующего русской армии великого князя Николая Николаевича.

Неоднократно конники Лейб-гвардии Казачьего полка действовали на польском направлении. Беспокойная это была территория – Царство Польское, склонное к заговорам и мятежам.

В 1831 году лейб-казаки были разделены на части, которыми усилили прочие подразделения экспедиционного корпуса. Под Варшавой полк снова собрался воедино, чтобы вступить в успокоенный русскими войсками город во главе гвардейского корпуса.

Успешные действия лейб-казаков в польских событиях, да и вообще безупречная их служба и непоколебимая верность престолу, привели к тому, что император Николай I объявил себя шефом Лейб-гвардии Казачьего полка. Произошло это весной 1832 года.

Об особом отношении Николая I к казакам, а особенно к казакам-гвардейцам, наш портал расскажет в ближайшее время в завершающем разделе, посвященном этому уникальному подразделению Российской Армии.

В 1848 году лейб-казаки снова отправились в Варшаву. Верная союзническим обязательствам, Российская империя наводила порядок в мятежных владениях Австро-Венгрии. Чтобы вздорные польские смутьяны не воспользовались ситуацией для нового бунта, за ними отправили присмотреть гвардейцев из царского конвоя.

В 1863 году снова на повестке дня возникли польские волнения. Лейб-казаки базировались в Вильно (ныне – литовская столица Вильнюс), гоняли по окрестным лесам разрозненные шайки бунтовщиков.

По сути дела, последней военной кампанией Лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка стала Первая мировая война. Последовавшие за ней события (революции 1917 года, Гражданская война) стали серьезным ударом для подразделения.

Собственно, вся страна переживала непростые дни, но специфика подразделения делала существование полка особенно драматичным. Фактический роспуск лейб-казаков в 1918 году и попытка перезапустить проект в составе белой армии стали предпоследней страницей в истории полка.

А последняя – это эмиграция, невероятные лишения, скитания по Европе. Но при этом оставшиеся в живых лейб-казаки сумели сохранить атрибутику подразделения, полковые трофеи, уникальные артефакты минувшей эпохи.

Все это сейчас находится вдали от России, в музее Лейб-гвардии Его Величества полка в одном из пригородов Парижа.

4 декабря (по старому стилю) 1864 года, сто шестьдесят лет назад, произошло одно из самых невероятных и героических сражений в русской военной истории.

100 против 10000.

В конце ноября 1864 кокандский мулла Алимкул с 10-тысячным войском выступил из Ташкента и двинулся к крепости Туркестан. Конечной целью была атака на русские поселения Семиречья.

Комендант Туркестана, узнав, что в степи бродят какие-то шайки (это были головные дозоры кокандцев) выслал на разведку сотню уральских казаков есаула Василия Серова.

Отряд под командованием Серова состоял из 2 офицеров, 5 урядников, 98 казаков, кроме того к сотне придано 4 артиллериста, фельдшер, обозный и три посыльных казаха.

От встречных киргизов Серов узнал, что селение Икан, которое находится от Туркестана в 25 километрах, уже занято каким-то отрядом. 4 декабря сотня двинулась на разведку, и возле Икана казаки неожиданно наткнулись на главные силы кокандской армии.

Казаки успели только занять канаву, развьючить верблюдов, создать завалы из мешков с провиантом. И оказались в окружении.

Среди уральцев были матерые бойцы, которые участвовали ещё в обороне Севастополя и первых походах в Туркестан. В течение трех дней, оставшись без пищи и воды, уральцы держали круговую оборону. Отбили десятки атак. Им удалось подбить лошадь под самим Алимкулом.

Мулла Алимкул прислал Серову записку:

«Сдайся и прими нашу веру: никого не обижу!»

Предателей не нашлось. Утром 6 декабря в 7 часов утра кокандцы пошли в атаку с трех сторон. Казаки, голодные, полуживые от усталости, не спавшие трое суток, отбивают подряд 4 атаки. А потом Серов командует уральцам встать в каре и идти на прорыв.

Кокандцы налетали, рубя ослабевших. С собой уносили отрезанные головы казаков.

За три часа казаки прошли меньше трех верст.

В сумерках они увидели, отряд, отправленый комендантом Туркестана. Алимкул ушёл в степь.

По итогам трехдневного боя иканская сотня потеряла больше половины личного состава.

О подвиге казаков нет упоминаний в учебниках. Памятника подвигу Иканской сотни в России нет. Нет и улицы, названной в честь подвига.

Однако, память о подвиге живёт, вопреки всему.

Казаки казачьей разведывательной бригады «Терек» перед боем, между боями и после боев никогда не забывают о молитве. Ведь недаром митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл назвал казачество «православным рыцарством», а знаменитый актер Иван Охлобыстин «воинство Христово».

«Основой казачества всегда были православная вера и любовь к Отечеству. Никаких «-измов», никаких искусственных философий, никаких искусственных идеологий! Этих двух основополагающих ценностей хватило для того, чтобы объединить тысячи и тысячи людей вокруг самого главного дела, какое только может быть, — защиты веры и Отечества. Вот это и есть основополагающее определение того, что есть казак — служивый человек, преданный вере своей, Церкви и Отечеству своему», — отмечал и Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Жители Дальневосточного федерального округа, пострадавшие от преступлений в цифровой среде, могут рассчитывать на бесплатную помощь специалистов. Для этого им нужно обратиться в Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде.

Люди пишут и звонят в Центр с разными проблемами. Чаще всего помощи юристов просят жертвы интернет-мошенников. Одна из них – Екатерина М. (имя вымышленное) из города Свободный Амурской области. Заявление от нее поступило в апреле этого года.

Преступники под предлогом трудоустройства выманили у женщины ее персональные данные и оформили на Екатерину десять займов на общую сумму 75 тыс. рублей. Пострадавшая сначала самостоятельно обратилась в каждую из финансовых организаций, где на нее оформили кредиты, но доказать свою непричастность к займам и вернуть деньги ей удалось далеко не во всех случаях.

Сейчас юристы Центра собирают доказательную базу, необходимую для оспаривания мошеннических договоров в судебном порядке.

Специалисты уже много раз выигрывали подобные дела, и с пострадавших не только снимали обязательства по погашению кредитов, но и выплачивали им компенсации морального вреда.

Например, сотрудники Центра помогли восстановить права москвичу Александру Н. (имя вымышленное), у которого злоумышленники взломали личный кабинет на «Госуслугах», украли личные данные и с их помощью оформили на его имя пять договоров займа в пяти финансовых организациях на общую сумму 56 тыс. рублей.

Юристы собрали все необходимые документы и защитили права пострадавшего. Суд признал договоры займа недействительными, взыскал с микрофинансовых организаций компенсацию морального вреда, общая сумма которой составила 30 тыс. рублей.

Сумма рекордной компенсации морального вреда, которой удалось добиться юристам Центра, составляет 150 тыс. рублей. Ее выплатили жертве цифровых мошенников из Санкт-Петербурга в 2023 году.

Помимо онлайн-мошенничества, распространенные темы обращения в Центр – неправомерная обработка персональных данных в интернете и распространение фото и видео в Сети без согласия человека.

В этом году за помощью юристов по всей стране уже обратились почти 3 тыс. человек. При этом не все жители Дальнего Востока знают, что могут обратиться за профессиональной поддержкой.

Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде был создан в 2021 году по инициативе Роскомнадзора. Юристы Центра помогают людям решать конфликты как в досудебном, так и в судебном порядке, оперативно готовят доказательную базу и формулируют требования по восстановлению нарушенных прав. Общаться со специалистами можно по телефону или дистанционно из любого города России.

Получить бесплатную помощь специалистов Центра жители ДФО могут через форму обратной связи на сайте Центра, по телефону +7 (499) 550-80-03; можно написать на почту 4people@grfc.ru.

Ознакомиться с итогами работы Центра в 2023 году можно по ссылке.

Стартовал отборочный этап II Всероссийских соревнований по медиааналитике. Индивидуальные участники и команды могут подать заявку на сайте медиахакатон.рф до 27 мая включительно. Финал конкурса пройдет 9 июня на ВДНХ в рамках международной выставки-форума «Россия».

Организаторы конкурса – Главный радиочастотный центр и Российское общество «Знание» при поддержке Роскомнадзора. Цель мероприятия – поиск, развитие и поддержка перспективных молодых специалистов, будущих медиааналитиков и медиатехнологов, способных выявлять и отражать информационные атаки, проводить работу с недостоверной информацией, оценивать коммуникационные стратегии в цифровой среде, их эффективность, показатели и факторы масштабирования.

К участию приглашаются российские студенты специалитета, бакалавриата и магистратуры старше 16 лет – политологи, социологи, аналитики, журналисты, специалисты по информационной безопасности, дата-инженеры, дата-журналисты, интернет-маркетологи, специалисты по ИТ и разработке, дизайнеры.

По условиям соревнований в команде должно быть от 3 до 6 человек. Организаторы помогут индивидуальным участникам объединиться в команды после отборочного тура. Участие на всех этапах бесплатное. Отборочный этап пройдет в онлайн-режиме, финал – в очном формате.

Конкурсантам предстоит выполнять реальные задачи в открытом интернете. В финале участники поделятся на две группы: медиатехнологи будут создавать медиакампании по реальным проектам партнеров, чтобы максимально распространять позитивную информацию, а медиааналитики – выявлять и анализировать созданные медиакампании.

Этапы конкурса:

с 14 мая по 27 мая – работа участников над отборочными заданиями по анализу информационных атак, проверка полученных решений;

с 28 мая по 2 июня – отборочные встречи команд с экспертами;

4 июня – объявление команд-финалистов;

6 июня – работа финалистов-медиатехнологов по созданию медиакампаний в открытой информационной среде по реальным задачам от партнеров соревнований;

7 июня – работа финалистов-медиааналитиков по выявлению и анализу медиакампаний, созданных медиатехнологами;

9 июня – финал: презентация решений всех команд перед жюри, объявление победителей и награждение на площадке павильона 55 «Дом молодежи» на ВДНХ в рамках международной выставки-форума «Россия».

«Жюри выберет по три лучшие команды среди медиааналитиков и медиатехнологов, – говорит советник генерального директора по научно-техническому развитию Главного радиочастотного центра Евгения Рыжова. – Хорошие шансы на победу у медиааналитиков, которые продемонстрируют точность исследований и полноту медиаследов, широкую палитру инструментов аналитики. Работы медиатехнологов будут оценивать по ряду критериев, включая масштабность и креативность медиакампаний».

Победителей пригласят участвовать в форуме «Знание.Вики» в Центре Знаний «Машук». Они смогут сделать видеовизитку о себе в фирменных студиях Российского общества «Знание», Центра компетенций в сфере образования и акселерации Межгоспрограммы СНГ. Для них откроются возможности стажировок в Национальном центре развития искусственного интеллекта при Правительстве Российской Федерации. Кроме того, призеров ждут индивидуальные экскурсии по выставке «Россия» на ВДНХ, именные дипломы и сувениры от организаторов и партнеров.

По результатам I Всероссийских соревнований по медиааналитике, которые прошли в 2023 году, лучшими стали команды из МГУ, МГЮА, МТУСИ, РГУ нефти и газа и СибГУТИ.

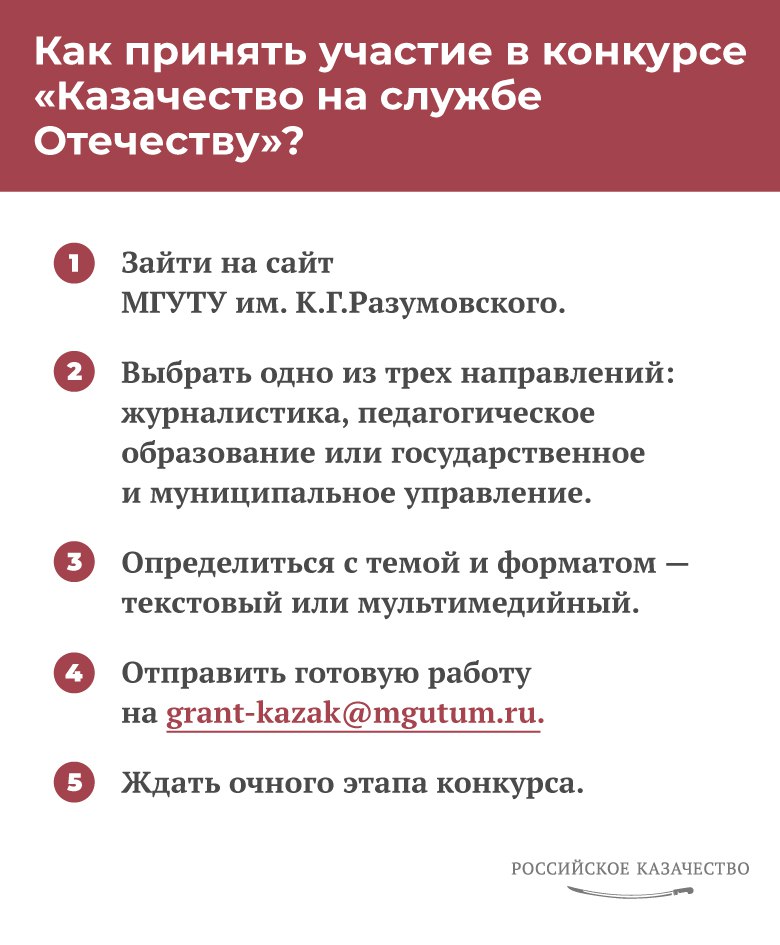

Завершился второй конкурс «Казачество на службе Отечеству», который проводился с ноября 2023-го по апрель 2024-го. Работы на конкурс поступили из 29 регионов России и стран СНГ. Их авторы считают, что должны служить Отечеству, казачеству и вере православной, а их жизнь будет неразрывно связана с казачьей культурой и традициями.

Победителями конкурса стали 49 старшеклассников (преимущественно кадетских, казачьих классов), выпускники колледжей. География победителей разнообразна: Москва, Санкт-Петербург, Московская, Оренбургская, Липецкая, Белгородская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Курская, Иркутская, Омская, Ростовская области, Краснодарский, Ставропольский, Красноярский, Хабаровский края, Республика Калмыкия, Республика Бурятия, Республика Крым, Луганская Народная Республика, а также Республика Казахстан.

Юноши и девушки будут бесплатно обучаться на казачьем бакалавриате, который открылся в МГУТУ в 2023 году, а также бесплатно проживать в общежитии и получать стипендию.

Студенты смогут овладеть профессией журналиста, учителя истории, обществознания и этнокультуры или специалиста по государственному и муниципальному управлению. Обучение будет проводиться по трем профилям: «Медиатехнологии и информационная политика казачества», «История, обществознание и этнокультура» и «Государственная политика в отношении казачества».

Организаторы рассказали, что среди участников конкурса наиболее популярным стал профиль «Государственное и муниципальное управление», на который была заявлена почти половина работ. На защите ребята отмечали, что хотят принести пользу Родине и видят себя в роли управленцев в казачьих обществах и ведомствах, отвечающих за реализацию политики в отношении российского казачества.

Ректор МГУТУ Арсений Миронов:

Арсений Миронов, ректор МГУТУ имени К.Г. Разумовского:

– Я рад, что в Первый казачий университет ежегодно поступают способные мотивированные ребята. Юноши и девушки мечтают реализовать себя в казачьей среде. Они знают, чего хотят, готовы стать преемниками казачьей культуры и принести пользу обществу.

Для участия в конкурсе нужно было представить сочинение или мультимедийный проект о казачьей культуре. Среди тем: «Вера в жизни казака», «Образ казака в литературе», «Культура казачества», «Казаки – особый мобилизационный ресурс страны», «Казаки – первопроходцы и первооткрыватели», «Как увлечь историей казачества молодежь», «Казачье самоуправление как самобытная форма русской демократии», «Мой урок истории казачества», «Выдающиеся люди казачьего сословия».

Ребята вспомнили о личностях и ключевых событиях казачества, рассказали о произведениях Пушкина, Толстого, Шолохова и о том, как они показали жизнь казаков в своем творчестве. Затронули тему казачьей семьи и традиций воспитания. Порассуждали на тему мобилизационного ресурса: 23 казачьих подразделения сегодня участвуют в СВО. Казачье оружие, снаряжение, образ жизни, быт и культурное наследие – все эти темы тоже нашли отражение в конкурсных работах. При их выполнении участники опирались на исторические и литературные источники, материалы из СМИ и даже личные блоги казаков.

На защите конкурсанты старались заявить о своих сильных сторонах и запомниться яркими идеями. Например, Артем Метелюк (ГОУ ЛНР «Молодогвардейская средняя школа№ 10 имени Героя Советского Союза Л.Г. Шевцовой») создал настольную игру-стратегию о воинском искусстве казаков. В числе необычных проектов были представлены сценарий настольной игры «Как казаки побег совершали» и концепция тематического интернет-канала о казачестве.

Дарья Костюченко, Никита Рябченко и Евгений Шорин, выпускники кадетского казачьего класса МБОУ «Табачновская СОШ им. Н.Г. Сотника» из Республики Крым, рассказали:

– В 2017-м в нашей школе открылся казачий кадетский класс, а сегодня их уже четыре. Мы решили принять участие в конкурсе «Казачество на службе Отечеству» Первого казачьего университета. Мы высоко оцениваем свои шансы, потому что проделали огромную работу для представления проектов на суд жюри.

Старший преподаватель МГУТУ, член конкурсной комиссии Юрий Хожайнов:

– Ребята молодцы, работы разные и интересные. Чувствуется, конкурсанты погружались в процесс, разбирались в теме. Некоторые благодаря конкурсу узнали о казачестве, и им захотелось стать казаками. Ряд работ был посвящен анализу литературы, ряд – современным реалиям.

Преподаватель МГУТУ, член конкурсной комиссии Анна Курапова:

– Хочу отметить работу Алины Рыльщиковой (МБОУ СОШ № 43 МО Абинский район ст. Холмская), которая провела исследование на тему «Роль коня и отношение к нему в жизни кубанской семьи». Девушка взяла интервью у конезаводчиков, систематизировала представления разных народов о лошадях, особенности коммуникаций с ними. Очень сильная работа.

В преддверии праздника портал «Российское казачество» рассказывает о вкладе казаков в достижение целей специальной военной операции.

Более 27 тысяч казаков уже приняли участие в СВО. Они участвовали в боях за Бахмут, освобождении Лисичанска, Золотого и Камышевахи, штурме Красного Лимана, удержании Кинбурнской косы и многих других военных действиях.

Запорожские казаки: кто они такие, что с ними стало сейчас, были ли они истинными украинцами или это современный миф – об этом в небольшой лекции порталу «Российское казачество» рассказал доктор исторических наук, профессор Донского государственного технического университета Владимир Трут.

Запорожские казаки – это украинцы?

Что касается проблемы происхождения запорожских казаков и украинцев, то она вплоть до сегодняшнего дня является дискуссионной, спорной. Причем эта дискуссионность, спорность присутствует, собственно, в научном дискурсе, когда ученые, историки спорят относительно того, кто такие были запорожские казаки, кто такие украинцы, или, точнее, малороссы, если мы будем брать официальную терминологию прошлого века, каковы были их взаимоотношения. Здесь идут очень большие дискуссии, и подавляющее большинство и русских, и нормальных украинских историков, и зарубежных (этим вопросом занимались и за рубежом очень активно, даже англичане, несмотря на свою ангажированность) – все признавали один очевидный факт, а именно то, что запорожцы (запорожские казаки) и малороссы (будущие украинцы) никакого отношения друг к другу в плане происхождения и развития практически не имели. Это были две абсолютно разные социальные, а некоторые исследователи даже говорят, этносоциальные общности, которые волею судеб просто проживали рядом, были соседями.

Победители будут бесплатно обучаться на одном из трех направлений первого в России казачьего бакалавриата:

➖ государственное и муниципальное управление (профиль «Государственная политика в отношении казачества»),

➖ журналистика (профиль «Медиатехнологии и информационная политика казачества»),

➖ педагогическое образование (преподаватель истории, профиль «История, обществознание и этнокультура»).

Желающие выиграть грант ректора могут быть из любого региона России. Главное, чтобы будущий студент был выпускником школы или колледжа.

«Мы готовим интеллектуальный спецназ», – проректор по развитию казачьей культуры МГУТУ Александр Смирнов.

Сейчас воины ведут штурмовые действия в Серебрянском лесничестве. Враг несет серьезные потери, за двое суток уничтожено больше двух рот противника.